Aktuelles

© Dominic Eger Domingos

© Dominic Eger Domingos

KuK-Tuesdays: Dislocated Languages

Mit großer Freude kündigen wir, das Fachgebiet Kunstgeschichte als Kulturgeschichte (KuK) von Prof. Dr. Bénédicte Savoy, den Start der Veransttaltungsreihe KuK-Tuesdays: Dislocation – Season 4 an.

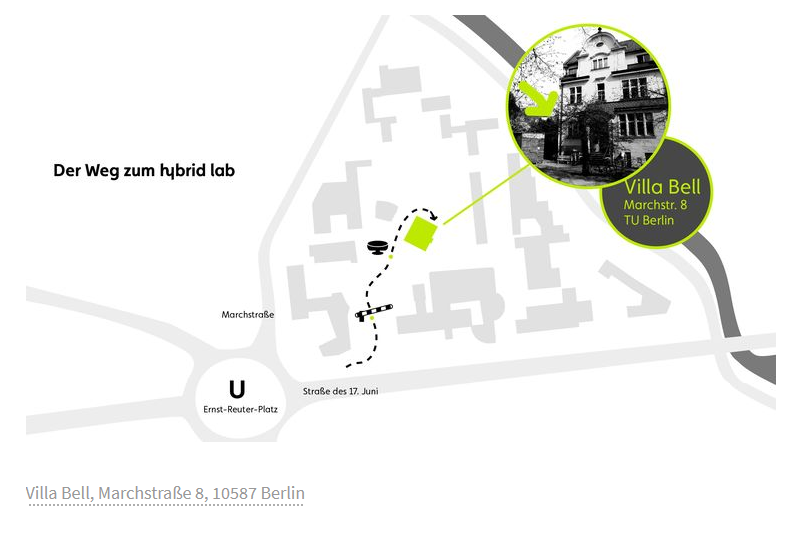

Datum: 23. April 2024, 18:30 – 20:30 Uhr

Ort: Hybrid Lab, Villa Bell, Marchstraße 8, 10587 Berlin

Sprache ist nicht nur für die Art und Weise, wie wir sprechen, sondern auch für unser Denken und Handeln von grundlegender Bedeutung. Und Sprache ist politisch. Sie kann als Instrument der Kolonialisierung und des Widerstands eingesetzt werden. Sie kann Barrieren errichten und sie niederreißen. Sie kann ausgrenzen und befähigen. Diese Sitzung der Reihe „KuK-Tuesdays: Dislocation" befasst sich mit der Dislokation von Sprachen: Im Laufe der Jahrhunderte wurden nicht nur Menschen und Objekte über die Grenzen von Imperien hinweg verlagert, sondern auch Sprachen. Die Sitzung lädt dazu ein, kritisch über die Geschichte des Deutschen als Sprache der Kolonialisierung nachzudenken. Sie befasst sich auch mit der Rolle von Sprache heute, insbesondere im Hinblick auf Mehrsprachigkeit und postkoloniale Erinnerung.

Die Art und Weise, wie wir als Forscher*innen, Künstler*innen, Aktivist*innen, aber auch in unserem Privatleben Sprache verwenden, ist mit dieser Geschichte von Dislokationen verwoben. Das Thema der (de)kolonialen Sprachen wirft auch Fragen der Übersetzung auf: Im Gegensatz zum kolonialen Streben nach vollständigem Verständnis bieten Momente der "gescheiterten", partiellen oder unmöglichen Übersetzung Räume der Neubesinnung und Gemeinschaftsbildung. Die Podiumsdiskussion verbindet die Bereiche Literatur, Theater, Kunst und Wissenschaft und lädt dazu ein, neue Wege zu finden, um über die Entstehung und das Aufbrechen von Sprachhierarchien, Geschichten von Übersetzung und Vertreibung nachzudenken und neue Sprachen zu finden, in denen man denken, schreiben und träumen kann.

Mit:

Dora Cheng

Dramaturgin, Autorin und Theaterkünstlerin, Berlin, Deutschland

Gwendoline Choi

Germanistin und Übersetzerin, Universität Oxford, Großbritannien

Der Abend wird durch Dr. des. Mikaél Assilkinga, Gastwissenschaftler am Fachgebiet Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin, moderiert.

Die Veranstaltungsreihe KuK-Tuesdays: Dislocation, kuratiert von Diệu Ly Hoàng und Freya Schwachenwald, ist eine Fortsetzung der KuK Tuesdays: Dislocation Season 1 und 2 kuratiert von Fogha Mc und Jeanne-Ange Wagne in den Jahren 2022 und 2023. Sie schafft Raum für den Austausch zwischen der Forschung an unserem Institut, Perspektiven aus verschiedenen Praxisfeldern sowie künstlerischen und aktivistischen Positionen.

Die Veranstaltung ist kostenlos und die Diskussion findet in englischer Sprache statt. Im Anschluss findet ein gemeinsamer Umtrunk zum weiteren Austausch statt.

weitere Meldungen

Stellenausschreibung

Das Fachgebiet Kunstgeschichte der Moderne von Prof. Dr. Bénédicte Savoy bietet zwei studentische Hilfskraftsstellen mit jeweils 40 Monatsstunden. Zu den Aufgaben zählen Archiv-, Literaturrecherchen, Mitarbeit bei wissenschaftlichen Publikationen sowie in der Lehre, Unterstützung der Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen und Mitarbeit in…

KuK-Tuesdays: Dislocation & Unlearning

Datum: 12. März 2024, 18:30 – 20:30 Uhr

Ort: Hybrid Lab, Villa Bell, Marchstraße 8, 10587 Berlin

Die koloniale Vergangenheit und Gegenwart beeinflussen weiterhin die Art und Weise, wie wir denken, schreiben, lernen und Kunst schaffen. Die zeitgenössische Kunstwelt, einschließlich Künstler*innen, Kurator*innen, Museen, Kunstkritiker*innen und…

Neue Publikation - OPEN ACCESS

Kämpfe um die Professionalisierung des Museum. Karl Koetschau, die Museumskunde un der Deutsche Museumsbund 1905 - 1939

von Andrea Meyer

jetzt auch als OPEN ACCESS

Um 1900 erkannten Museumsleute in Deutschland die Notwendigkeit der Professionalisierung: Es galt Arbeitsabläufe zu standardisieren, verbindliche ethische Richtlinien für die museale…

© Daniel Lonn on unsplash

© Daniel Lonn on unsplash

© Dominic Eger Domingos

© Dominic Eger Domingos

© Zeichnung: Dorothée Billard, Layout: Lisa Janke

© Zeichnung: Dorothée Billard, Layout: Lisa Janke